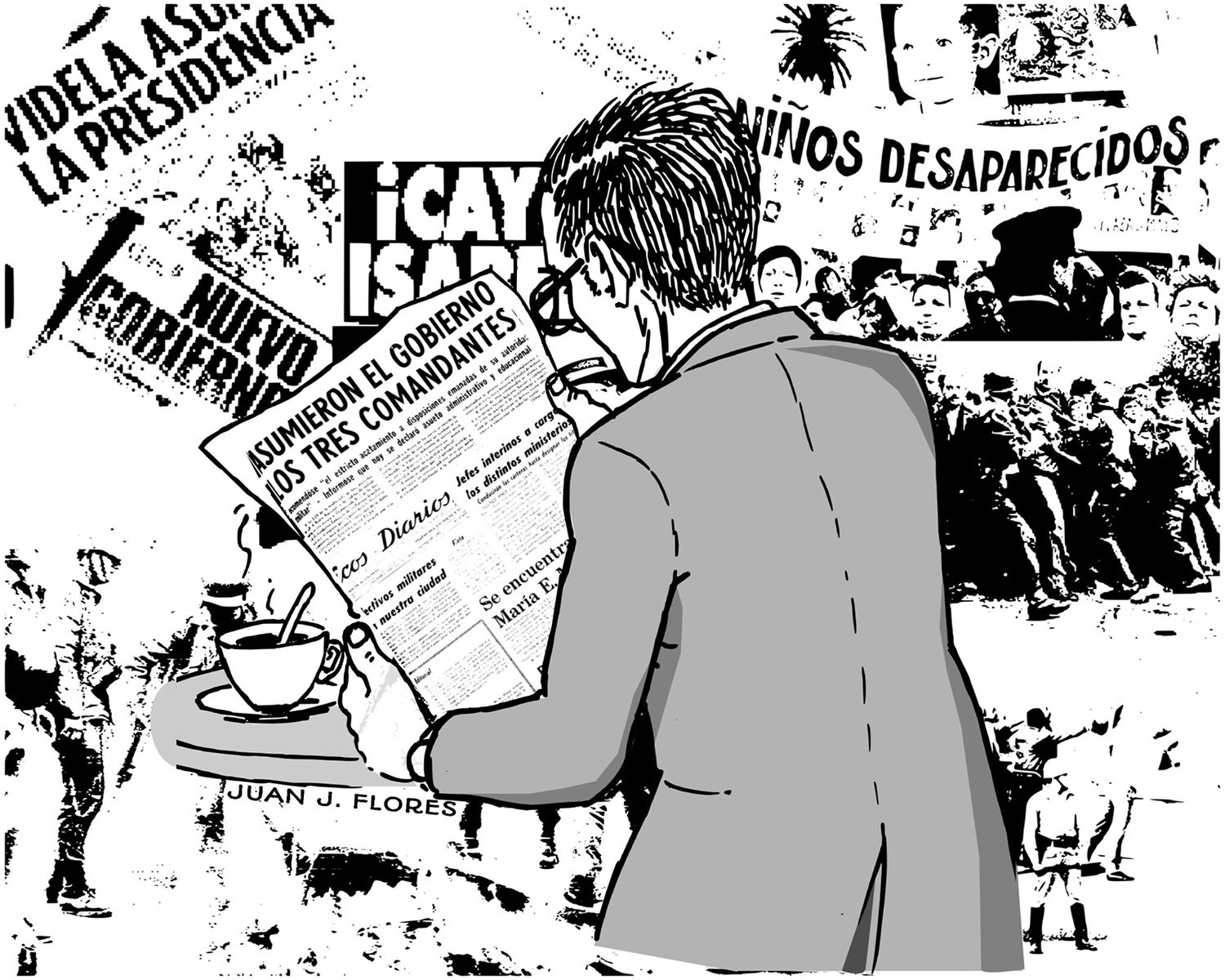

El 24 de marzo de 1976, Argentina despertó a una nueva realidad: el golpe de estado, gestado por las fuerzas militares encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón y dio inicio a uno de los períodos más oscuros de nuestra historia.

La dictadura militar que se instauró durante esos años, hasta 1983, dejó una huella imborrable en la sociedad argentina, marcada por la represión, la desaparición forzada de personas y la violación sistemática de los derechos humanos. A casi 50 años de aquel fatídico día, es fundamental reflexionar sobre cómo este acontecimiento ha moldeado la política y la memoria colectiva de nuestro país.

Durante esos siete años que la Dictadura estuvo al frente del país, los argentinos vivimos una situación inédita en la historia. Si bien los golpes de estado no eran tan inusuales por aquel entonces, la realidad era totalmente distinta. Fue una dictadura que no vino a reemplazar a un político en particular, sino que intentó someter a toda la Argentina bajo la excusa de una “guerra a los subversivos”.

Durante esa etapa, 30.000 personas resultaron desaparecidas, se organizó el Mundial 1978 con el objetivo puesto en mostrarle al mundo una Argentina que no era la real y todo concluyó luego de la fatídica decisión de concretar la Guerra de Malvinas frente al Reino Unido.

En 1983, con un esquema económico roto, una deuda externa que crecía y ya sin el apoyo de los argentinos, el gobierno militar decidió llamar a elecciones y el radical Raúl Alfonsín resultó ser elegido como nuevo presidente.

Con un mensaje constitucionalista de forma constante, el dirigente de la UCR supo interpretar el sentir de los argentinos y, a su vez, marcar una diferencia sustancial con los militares.

El juicio a la Junta Militar, llevado a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1985, fue un hito en la lucha por la justicia y la verdad. Alfonsín, quien había asumido la presidencia en 1983, entendió que era imperativo enfrentar el pasado para poder construir un futuro más justo. En sus propias palabras, Alfonsín afirmó: "La democracia no es solo un sistema de gobierno, es un modo de vida que se construye sobre la verdad y la justicia". Este juicio no solo buscó castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino que también sentó las bases para una cultura de derechos humanos en Argentina.

Sin embargo, el camino hacia la justicia ha sido sinuoso. Durante la presidencia de Carlos Menem, en los años 90, se implementaron políticas de indulto que generaron un profundo descontento en la sociedad. La búsqueda de verdad y justicia se vio obstaculizada, y muchos familiares de desaparecidos sintieron que sus luchas habían sido deslegitimadas. A pesar de esto, la memoria de las víctimas nunca se apagó, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron su incansable búsqueda de justicia.

Con la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003, se produjo un cambio significativo en la política de derechos humanos. Kirchner derogó los indultos y reabrió los juicios por crímenes de la dictadura, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad y la justicia.

Los denominados “juicios por la verdad”, que también tuvieron como protagonistas a varios necochenses que habían sido detenidos ilegalmente en aquellos años, volvieron a poner el foco en la necesidad de recordar la historia para poder pensar en un futuro mejor.

Cristina Fernández de Kirchner, su sucesora, continuó esta línea, promoviendo políticas que fortalecieron la memoria histórica y el reconocimiento de los derechos humanos como un pilar fundamental de la democracia argentina.

Sin embargo, la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015 trajo consigo un giro en la narrativa sobre los derechos humanos. Aunque su gobierno no desmanteló las políticas de memoria, verdad y justicia, sí se observó un cambio en el enfoque, con un énfasis en la reconciliación y el diálogo. Esto generó tensiones con sectores que consideraban que la lucha por los derechos humanos no debía ser relegada a un segundo plano.

Hoy, con la llegada de Javier Milei al escenario político, el debate sobre el pasado reciente se vuelve aún más relevante. El Presidente, con su discurso y enfoque libertario, ha generado preocupación y reacción entre quienes sufrieron aquella pérdida de libertad. Ejemplo de esto fue el video difundido por la Casa Rosada hace exactamente un año, cuando desde el Estado se volvió a plantear la idea del “monstruo de dos cabezas” y una guerra entre dos bandos: los militares al frente del país y parte de la población argentina.

En este contexto, es vital recordar que la lucha por los derechos humanos en Argentina no es solo un asunto del pasado, sino una cuestión que sigue vigente en el presente. La memoria de aquellos que sufrieron durante la dictadura debe ser honrada y preservada, no solo como un acto de justicia, sino como un compromiso con las futuras generaciones. La historia nos enseña que el silencio y la indiferencia son cómplices de la injusticia. Por eso mismo, callarse no es una decisión correcta.

En 1962, varios años antes de que sea instaurada la Dictadura en nuestro país, Bob Dylan creó una de las canciones más inspiradoras sobre derechos humanos: Blowin' in the wind (Soplando en el viento). En ella, plantea varios dilemas sobre la humanidad. Entre ellos, cuántos años debe vivir una persona para que se la considere “libre” y afirma que la respuesta siempre está “soplando en el viento”.

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión